L’histoire des communes historiques fait l’histoire du Mené

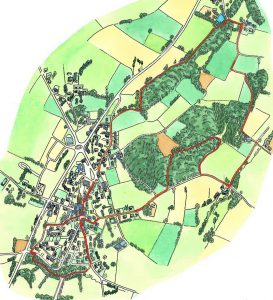

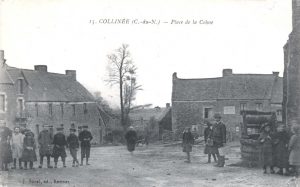

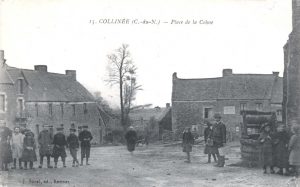

Collinée

La commune de Collinée ne recèle pas de sites antiques. La voie romaine, à l’ouest de la commune, marque seulement une pénétration de cette civilisation sur la contrée. Au village de Saint-Thia, anciennement Saint-QUIAC, les moines de l’abbaye de Bosquen possédaient des biens en 1255. La mention la plus ancienne de Collinée remonte au 11 Février 1433, lorsque le Duc de Bretagne créa un marché en faveur de Jean de Beaumanoir.

La commune de Collinée ne recèle pas de sites antiques. La voie romaine, à l’ouest de la commune, marque seulement une pénétration de cette civilisation sur la contrée. Au village de Saint-Thia, anciennement Saint-QUIAC, les moines de l’abbaye de Bosquen possédaient des biens en 1255. La mention la plus ancienne de Collinée remonte au 11 Février 1433, lorsque le Duc de Bretagne créa un marché en faveur de Jean de Beaumanoir.

Collinée devint alors un centre d’échanges commerciaux au milieu d’une région du Mené, qualifiée de pauvre. De la prospérité de l’industrie de la toile au XVIe et XVIIe siècle, vont être bâties, des demeures remarquables. Collinée possède alors sa halle où l’on vend les étoupes (détruite en 1872), sa place de la Cohue bordée de maisons avec piliers formant galeries. Une foire d’origine moyenâgeuse, « la foire de mai » permettait aux jeunes gens, le 2 mai de chaque année de se gager chez de nouveaux patrons. Les tisserands, dans chaque maison, fabriquaient des toiles pour être vendues au bureau de Moncontour.

La seigneurie de Collinée, sous l’Ancien régime dépendait du domaine royal de Jugon et appartenait à la famille de Talhouet de Bonamour à la Révolution. L’abbé Pierre Ruello, né dans cette paroisse en 1732, est député du clergé aux Etats généraux en 1789.

En 1802, Collinée devient chef-lieu de canton et, en 1804, Collinée est érigé en paroisse, alors que ce n’était qu’une trêve du doyenné du Gouray. Le territoire de la commune est agrandi à deux reprises, avec le village de Saint-Mirel en 1823, et les villages de Saint-Thia, Launay-Moussu, la Viette, les Mintes et les Bignons en 1856.

La fin du XIXe et le début du XXe siècle sont marqués par l’arrivée du chemin de fer départemental en 1906 et le développement de l’agriculture grâce aux défrichements et l’apport des engrais. Néanmoins cette période subit le phénomène de l’exode rural et les jeunes partent en masse vers le bassin parisien. Sur le plan politique, il faut noter l’influence de la famille Perret qui fournit un président du Conseil Général.

Collinée retrouve une vitalité économique dans les années 50 sous l’impulsion d’André Gilles, fondateur d’une société d’abattoirs en 1952.

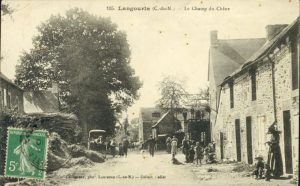

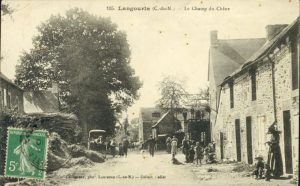

Langourla

Le territoire de Langourla est occupé dès l’époque néolithique comme l’atteste la présence d’un menhir près du village de la Coudre. La voie romaine Vannes-Corseul traverse la commune à l’ouest et sert de limite avec St-Jacut du Mené et Le Gouray. Un tronçon demeure identifiable à la hauteur du village du Carpont, après la traversée de la forêt de Bosquen. De cette époque gallo-romaine, il reste les traces d’une édification, au sud de la Plançonnaie.

Le territoire de Langourla est occupé dès l’époque néolithique comme l’atteste la présence d’un menhir près du village de la Coudre. La voie romaine Vannes-Corseul traverse la commune à l’ouest et sert de limite avec St-Jacut du Mené et Le Gouray. Un tronçon demeure identifiable à la hauteur du village du Carpont, après la traversée de la forêt de Bosquen. De cette époque gallo-romaine, il reste les traces d’une édification, au sud de la Plançonnaie.

Une enceinte avec douves, formant camp retranché dans le bois de la Rouvraie signale l’établissement d’une féodalité ancienne. Au Moyen âge, une seigneurie de Langourla est mentionnée en 1239, lorsqu’un des siens, Robert, fit une donation à l’abbaye de Bosquen avant son départ pour Jérusalem. La juridiction de cette seigneurie, avec haute, moyenne et basse justice tenait son auditoire à Saint-Joseph, ancien bourg paroissial. Dans ce même lieu, existait une halle et s’y déroulaient foires et marchés. D’anciens titres conservés autrefois aux Archives de la paroisse situaient l’origine de l’ancienne église au XIIe siècle. De ce bâtiment, il subsiste la tour Saint-Eutrope, de forme octogonale, et qui en constituait autrefois le porche. A cette période, les paroisses de Langourla et Saint-Véran n’en formaient qu’une.

Au XIXe siècle, la vie sociale et politique est dominée par les familles Harel de la Perrière et de la Guibourgère. Les familles nobles, grandes propriétaires foncières, s’affronteront même, pour la mairie. C’est sur un terrain donné par M. Harel de la Perrière qu’est édifiée la nouvelle église.

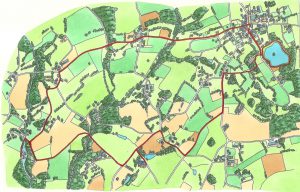

Le Gouray

L’occupation du territoire de la commune de le Gouray remonte à 4000 ans av J.C, comme en témoignent les nombreux vestiges néolithiques. Ces sites sont disséminés sur toute la commune : allée couverte de l’Epine, menhirs détruits de la Ville Heu Dussan, haches de pierre polie à Crokélien et St-Roch. La civilisation gauloise a laissé un souterrain de l’âge de fer à Boucléron et un autre à Saint-Roch.

L’occupation du territoire de la commune de le Gouray remonte à 4000 ans av J.C, comme en témoignent les nombreux vestiges néolithiques. Ces sites sont disséminés sur toute la commune : allée couverte de l’Epine, menhirs détruits de la Ville Heu Dussan, haches de pierre polie à Crokélien et St-Roch. La civilisation gauloise a laissé un souterrain de l’âge de fer à Boucléron et un autre à Saint-Roch.

Un site près du village du Val-Raulet a livré des vestiges d’habitations et d’artisanat. Au Moyen âge, une enceinte féodale, la motte du Parc est le fief d’une seigneurie qui fera construire un manoir au XVe siècle. Une motte similaire devait exister au lieu-dit la Motte Basse, où la famille Le Mintier fait édifier un château au XVIIIe siècle.

Sous l’Ancien Régime, les manoirs et les petites seigneuries sont nombreux sur Le Gouray. L’économie est essentiellement agricole, la préparation des toiles assurant des revenus supplémentaires. De plus, on extrait des ardoises à Saint-Roch et du minerai de fer à Carbilan pour alimenter les haut-fourneaux de la Hardouinaye et du Vaublanc. La paroisse est ancienne, puisqu’elle est mentionnée comme telle en 1205.Elle a été victime, à plusieurs reprises, d’épidémies ravageuses. Aussi, le culte de Saint-Roch, saint protecteur y est très vivace. Une caquinerie destinée au soulagement des personnes atteintes de la lèpre est signalée dès le XIIIe siècle.

A la Révolution, la commune du Gouray devient chef-lieu de canton jusqu’à l’an X, les habitants de cette commune adhèrent aux idées nouvelles et maintiennent une garde nationale à l’effectif important. Le XIXe siècle est marqué par l’émergence politique de Pierre Perret, cultivateur, conseiller général, député et représentant à l’Assemblée Constituante entre le 28 Avril 1848 et le 13 Mai 1849. La famille Perret fournira, pendant plus d’un siècle, des élus à ce canton et influencera son développement.

Le mois de Juillet 1944 a été une période de heurts avec les allemands, et d’assassinats sur la commune.

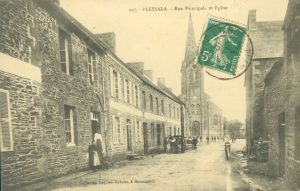

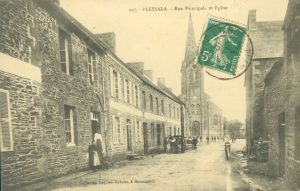

Plessala

C’est en 1255 que le nom de Plessala apparaît avec le titre de paroisse dans les chartes de l’abbaye de Boquen. La graphie actuelle de Plessala existe dès 1274. Le nom est peut-être issu des mots ploe (paroisse en breton) et Sula (un saint breton). Au début de 1790, Plessala élit sa première municipalité et devient ainsi une commune.

C’est en 1255 que le nom de Plessala apparaît avec le titre de paroisse dans les chartes de l’abbaye de Boquen. La graphie actuelle de Plessala existe dès 1274. Le nom est peut-être issu des mots ploe (paroisse en breton) et Sula (un saint breton). Au début de 1790, Plessala élit sa première municipalité et devient ainsi une commune.

Pendant la période révolutionnaire, la commune a connu plusieurs épisodes douloureux :

- Le 1er décembre 1794, une bande de Chouans enleva soixante fusils de la maison commune et coupa l’arbre de la liberté.

- Le 19 juillet 1795, des Chouans envahirent les maisons du notaire Veillet de la Haye-Veillet, maire, et de son adjoint. Ils y brûlèrent les archives publiques et privées.

- Le 4 juin 1796 quatre réfractaires de Saint-Brieuc furent passés par les armes dans le bourg de Plessala.

La lande dite « Forêt de Moncontour » qui formait une enclave entre Plémy, Langast, Plessala, Saint-Gouéno, Trébry et Trédaniel fut réunie à la commune de Plessala par un arrêté préfectoral du 3 juin 1809.

Selon une ordonnance du 3 janvier 1828, la commune de Plessala a cédé deux fractions à Saint-Gouéno (le village de Kerfiac et les villages de Kermené) et deux autres fractions à Saint-Gilles-du-Mené (le village de la Touche et les villages de Bellevue et des Fossés).

Le monument aux morts de Pessala porte les noms de 15 soldats morts pour la France pendant la guerre de 1870. Le monument aux morts de Plessala porte les noms de 191 soldats morts pour la France pendant la Première Guerre mondiale et de 16 personnes pendant la Seconde Guerre mondiale.

Le 12 novembre 1972, des chanteurs et poètes représentant le renouveau culturel breton (Glenmor, Xavier Grall, Gilles Servat, Tri Yann…) ont signé à Plessala le Manifeste des Chanteurs bretons.

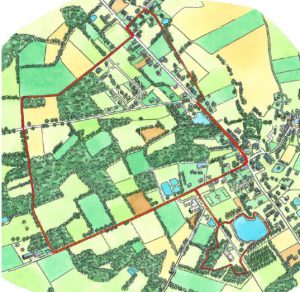

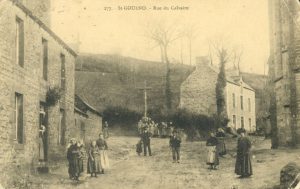

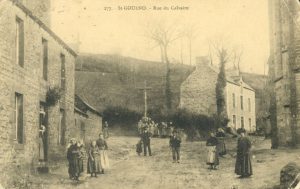

Saint-Gilles du Mené

Le territoire de la commune de Saint-Gilles ne recèle aucun vestiges, ni aucune trace d’occupation jusqu’au XIIe siècle.

Le territoire de la commune de Saint-Gilles ne recèle aucun vestiges, ni aucune trace d’occupation jusqu’au XIIe siècle.

L’ancien régime est marqué par l’importance de la seigneurie de Bocenit, dont le fief se situe dans un château du XVe siècle. Il ne reste rien des portes décorées de pilastres et d’écussons, pas plus que de la chapelle Ste-Anne et du colombier. En 1717, un nouveau manoir seigneurial lui succède. La principale activité économique, à cette époque est l’industrie de la toile. Les champs sont cultivés de lin, puis de chanvre qui, récoltés, seront travaillés par des paysans-tisserands ; des moulins à fouler malaxent les toiles obtenues pour leur donner plus de souplesse et un aspect feutré. Elles sont ensuite commercialisées sur les places importantes, telle Moncontour. C’est d’ailleurs un marchand de toiles né à Landerneau, Guillaume Legris-Duval, qui, par alliance, devient le propriétaire de Bocenit.

Les événements révolutionnaires amènent ce marchand à s’engager dans l’Armée Catholique et Royale dont il prend la tête à la mort de Boishardy. Pendant plusieurs années, l’insécurité règne dans la commune entre les activités des bandes de chouans et les représailles des colonnes républicaines. Saint-Gilles ne devient paroisse qu’en 1839. Ancienne trêve de Saint-Jacut, elle avait été annexée à Saint-Gouëno en 1807. Au XIXe siècle, la commune est en partie recouverte de landes. Ces communs, situés au Nord-est, sont vendus pour être défrichés et pour financer la construction de la nouvelle église.

En 1944, le maquis du Seilla est attaqué et anéanti par les allemands. Dans l’immédiat après-guerre, une dizaine d’hectares de tourbières près de Bellevue, est exploitée pour la fabrication de mottes à brûler.

Saint-Gouéno

Le relief très tourmenté de cette commune a déterminé l’implantation des civilisations successives. Une allée couverte, aujourd’hui détruite, au-dessus du village des Hautières, et des haches de pierre polie découvertes sur le plateau voisin, marquent l’occupation des hommes du Néolithique. Les celtes, près de la voie antique Nantes-Le Yaudet, nous ont laissé un trésor de 300 pièces de monnaies de type coriosolite et osismen découvert en 1854, dans la lande de la Hautaie.

Le relief très tourmenté de cette commune a déterminé l’implantation des civilisations successives. Une allée couverte, aujourd’hui détruite, au-dessus du village des Hautières, et des haches de pierre polie découvertes sur le plateau voisin, marquent l’occupation des hommes du Néolithique. Les celtes, près de la voie antique Nantes-Le Yaudet, nous ont laissé un trésor de 300 pièces de monnaies de type coriosolite et osismen découvert en 1854, dans la lande de la Hautaie.

Un éperon barré, fortification défensive du Haut Moyen âge, s’élève encore près du village de la Ville-ès-Geais. Autour de cette même vallée, l’autre versant révélait jusqu’aux années 1980 (période de sa destruction), une motte féodale, du XIe ou XIIe siècle, fief d’une petite seigneurie et appelée la Motte-Dolo. Si la paroisse de Saint-Gouëno est signalée en 1279, dans un acte de l’abbaye de Bosquen, son origine provient d’un démembrement de celle de Plessala. La Révolution a marqué profondément la population de cette commune, celle-ci ayant adhéré fortement aux mouvements de la chouannerie, conduits par Legris-Duval de Bosny. En 1795, un prêtre Joseph Le Veneur de la Ville Chapron est fusillé par des colonnes mobiles. Le territoire de la commune a subi des modifications importantes au début du XIXe siècle, en 1828 et en 1856. Il s’est développé aux dépens de Plessala, tout en perdant une section au profit de Collinée et une autre au profit de Saint-Gilles.

A partir de 1840, la commune met en vente ses landes communales situées principalement entre Kerrouet, Bellevue et la Hautaie. Le bénéfice de ces transactions servira à l’édification de la nouvelle église.

Saint-Jacut du Mené

Les nombreuses découvertes archéologiques ainsi que plusieurs mégalithes (menhirs de Bransac, allée couverte détruite du Rocher) révèlent une occupation des lieux intenses à l’époque néolithique.

Les nombreuses découvertes archéologiques ainsi que plusieurs mégalithes (menhirs de Bransac, allée couverte détruite du Rocher) révèlent une occupation des lieux intenses à l’époque néolithique.

De l’époque gallo-romaine, subsistent également des vestiges d’une villa au Gué-Haria (tégulae et imbrices). La voie romaine Corseul-Vannes dite Chemin de l’Etrat, traversait la commune à l’Ouest. Le moyen âge nous a laissé les restes d’une enceinte quadrangulaire avec douves, au village du Vieux-Parc et une enceinte avec motte, près du bourg, appelée château de la Couaille. Deux seigneuries exercent leur juridiction et leurs droits féodaux : La Goulière, mais surtout le Parc-Locmaria dont l’importance et le rayonnement restent visibles à travers l’architecture de son château. Le territoire de Saint-Jacut est abandonné aux landes. Entre St-Gilles et St-Jacut, le seul lieu habité est une auberge, située à la Hutte à l’Anguille, dont le propriétaire, à la fin du XVIIIe siècle est accusé de détrousser et d’assassiner les voyageurs.

A partir de 1840, le curé l’abbé Boinet et le maire Hyppolithe Lemoine entament un programme de défrichement en faveur des nécessiteux. Saint-Jacut s’est agrandi aux dépens du Gouray, en 1823, puis en 1849, s’appropriant les parties de Bransac, la Thiollaye et la Goulière.